このブログ(英語:blog)に御訪問頂き、誠にありがとうございます。

リンクを 貼 らせて頂いております。紫色のブログ・タイトルをクリック(英語:click)(もしくは タップ[英語:tap])して頂きますと、過去のブログ記事に移行します。(^O^)

さて、去る1月16日(金)の「一枚の絵画(ブルージュ[ベルギー])」のブログ の冒頭に、

「学部生の頃(昭和63年の夏・菜食を始める前のことです)、エコノミー(英語:economy)(日本語:経済的)に、大韓航空で、欧州(ヨーロッパ)に参りました。(後略)」と記させて頂きまして、このブログ の最後に、

「(前略)機会がありまして、宜敷ければ、続きを記させて頂きます。(後略)」と お伝え申し上げまして、誠に有り難いことに、「いいね」を頂きましたので、今回、その続きを記させて頂きます。

昭和63年(1988年)(菜食を始める前のことです)9月5日【月】の昼、伊のローマから列車で、伊のピサ(伊語: Pisa )駅に到着致しました。

去る1月25日(日)の「ボランティア・地域医療・その2」のブログ の中段で言及させて頂きましたガリレオ・ガリレイ(伊語: Galileo Galilei)(伊の物理学者、天文学者、そして、哲学者)は、かつてのトスカーナ大公国領である、ここピサで、1564年に誕生しました。トスカーナ地方では、長男の名前には「姓(苗字)」を単数形にして、その名前とすることがあるとのことです。「ガリレオ・ガリレイ」と名付けられたのも長男ゆえと考えられるとのことです。すなわち、ガリレイ(伊語: Galilei)という「姓(苗字)」の単数形であるガリレオ(伊語: Galileo)を名前にしたということです。イタリアでは特に偉大な人物を姓(苗字)ではなく名前で呼ぶ習慣(他にも、ダンテ、レオナルド、ミケランジェロ、そして、ラファエロなども名前)があるので、名前である「ガリレオ」と呼称されることが多いとのことです。これに習い、以下、「ガリレオ」と記させて頂きます。

1581年、ガリレオはピサ大学医学部に入学しますが、1585年に 中途退学しています。

この後、ガリレオは、落体の法則を発見しました。この法則は主に、以下の2つからなります。すなわち、1つは、物体が自由落下するときの時間は、落下する物体の質量には依存しないということであります。アリストテレス(古代ギリシアの哲学者)の説では、質量の大きい方が速く落下すると考えられていました。

2つ目は、物体が落下するときに落ちる距離は、落下時間の2乗に比例するというものであります。このことは、これ以降の、アイザック・ニュートン(英語:Isaac Newton)(英国[イングランド]の 自然哲学者、そして、数学者)の万有引力の法則に発展します。因みに、英国では、姓(苗字)で呼ばれていますね。

この落体の法則を証明するために、ピサの斜塔の頂上から大小 2種類の球を同時に落とし、両者が同時に着地するのを見せた、とも言われています。この有名な故事はガリレオの弟子の創作であり、実際には行われていない、とする研究者も多いです。

実際にガリレオが行った実験は、斜めに置いたレールの上を、重さが異なり大きさが同じ球を転がす実験であります。斜めに転がる物体であれば ゆっくりと落ちていくので、観測が し易く、これで重さによって落下速度が変わらないことを実証したのであります。実際に、この実験の様子を描いた絵画が残っているとのことです。ガリレオは、実験により仮説を実証して理論化するという過程を現実化しました。因みに、学部生の頃、自然科学では実験が大事ということを学びました。

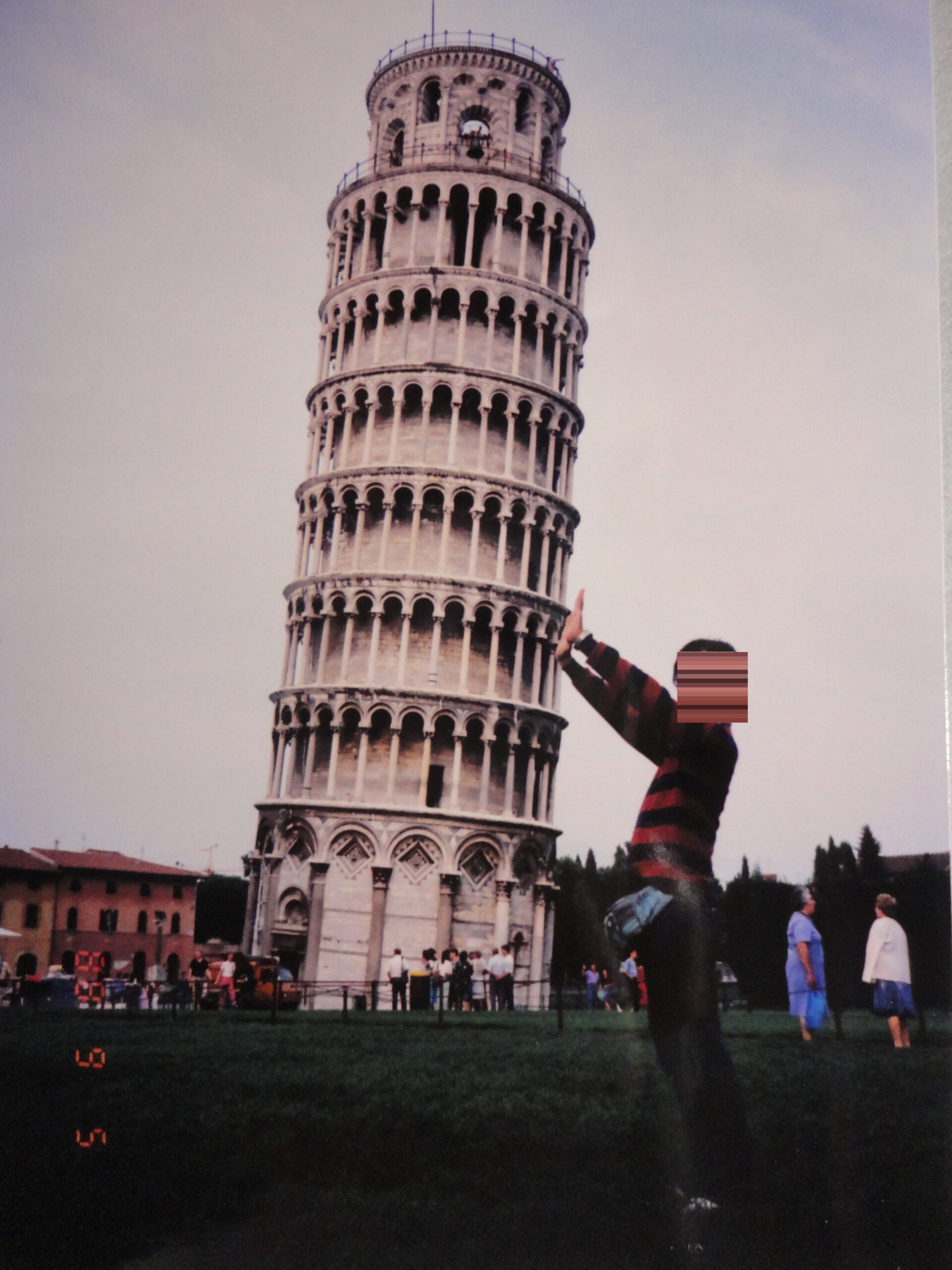

前述のピサの斜塔に行きましたら、旅行者がこの斜塔の前で、両手で支えるポーズをし乍ら 写真を撮影っていました。よくよく見ましたら、ピサの斜塔を自分の両手で支えている写真を撮影ろうとしているのですね。これに習い、撮影った写真を、下に掲載致します。何枚か試して撮影りました。このときは、まだデジタル・カメラは御座いませんので、撮影ったその場で画像をモニター(英語:monitor)することは出来ません。帰国してから現像して、撮影具合を確認することになります。誠に有り難いことに、撮影した何枚かの中に一枚だけ、丁度 ピサの斜塔を ピッタリ 自分の両手で支えている写真がありました。勿論、このネガ・フィルムも御座います。御承知のように、このときは、合成写真の技術は普及致しておりません。この写真は、学部卒業アルバムにも添付してもらいました。因みに、写真の左下に、前述致しましたように、昭和63年(1988年)9月5日【月】と、横向きですが、日付が入っております。

ピサの斜塔

御承知のように、ローマ教皇庁検邪聖省(以前の異端審問所が名称を変えたもの)での、1616年の第1回の裁判、そして、1633年の第2回の裁判があり、経過を記しますと長くなりますので、割愛させて頂きますが、ガリレオが 地動説を唱えたと糾弾され、それを理由に有罪判決を受けたことはかなり有名であります。因みに、第1回裁判の直後、1616年、ローマ教皇庁はコペルニクス(羅 語名:Copernicus)の地動説を禁ずる布告を出し、コペルニクスの著書である「天球の回転について」は一時閲覧禁止の措置がとられたとのことです。元々は哲学者のイマヌエル・カント(独逸語:Immanuel Kant)(独逸の哲学者、そして、思想家)が自らの哲学を評した言葉であるとされていますが、「コペルニクス的転回」という言葉は、現代では有名ですね。

第2回裁判のとき、有罪が告げられたガリレオは、地球が動くという説を放棄する旨が書かれた異端誓絶文を読み上げたとのことです。その後につぶやいたとされる 「それでも地球は動く」(伊語:“E pur si muove”「エ・プル・スィ・ムオーヴェ」)という言葉は有名でありますが、状況から考えて発言したのは事実でないと考えられ、ガリレオの説を信奉する弟子たちが後付けで加えた説が有力であるとのことです。

裁判以後、ガリレオへの刑は無期刑でありましたが、直後に軟禁に減刑になりました。しかし、フィレンツェ(伊語: Firenze)(前述のトスカーナ州の州都)の自宅への帰宅は認められず、その後一生、監視付きの邸宅に住まわされ、散歩の外は外出することを禁じられました。すべての役職は判決と同時に剥奪(はくだつ)されました。ローマ教皇庁が若干の修正を加えることを条件に出版許可を与え、出版された「天文対話」は禁書目録に載せられ、1822年まで撤回されませんでした。77歳での死後も名誉は回復されず、カトリック教徒として、しかも、家族と共に葬られることも許されませんでした。

しかし乍ら、1965年にローマ教皇・パウロ6世がこの裁判に言及したことを発端に、裁判の見直しが始まりました。最終的に、1992年10月31日、去る 昨年の11月19日(水)の「バチカン(ローマ)」のブログ の最後に写真付きで言及させて頂きましたローマ教皇・ヨハネ・パウロ2世は、ガリレオ裁判が 誤りであったことを正式に認め、ガリレオに謝罪しました。ガリレオの1642年の死去から実に丁度 350年後のことでありました。このときの、ローマ教皇・ヨハネ・パウロ2世のコメントは、「ガリレオは 何故 太陽が中心にあるかを理解していました。しかし、当時の神学者たちは世界の構造が聖書の文字通りの意味によって決められると考えていたため 誤っていたのです。」とのことでした。この文字通りの意味によってということがポイントで、聖書や仏典を読む上で気を付けなければならない点であると思われます。

現在では、ガリレオが当時の神父たちよりもキリスト教の本質をよく理解し、科学的な言葉でそれを説いていたために快く思われず、でっちあげの偽裁判で有罪判決を受けたのではないか、とも指摘されています。

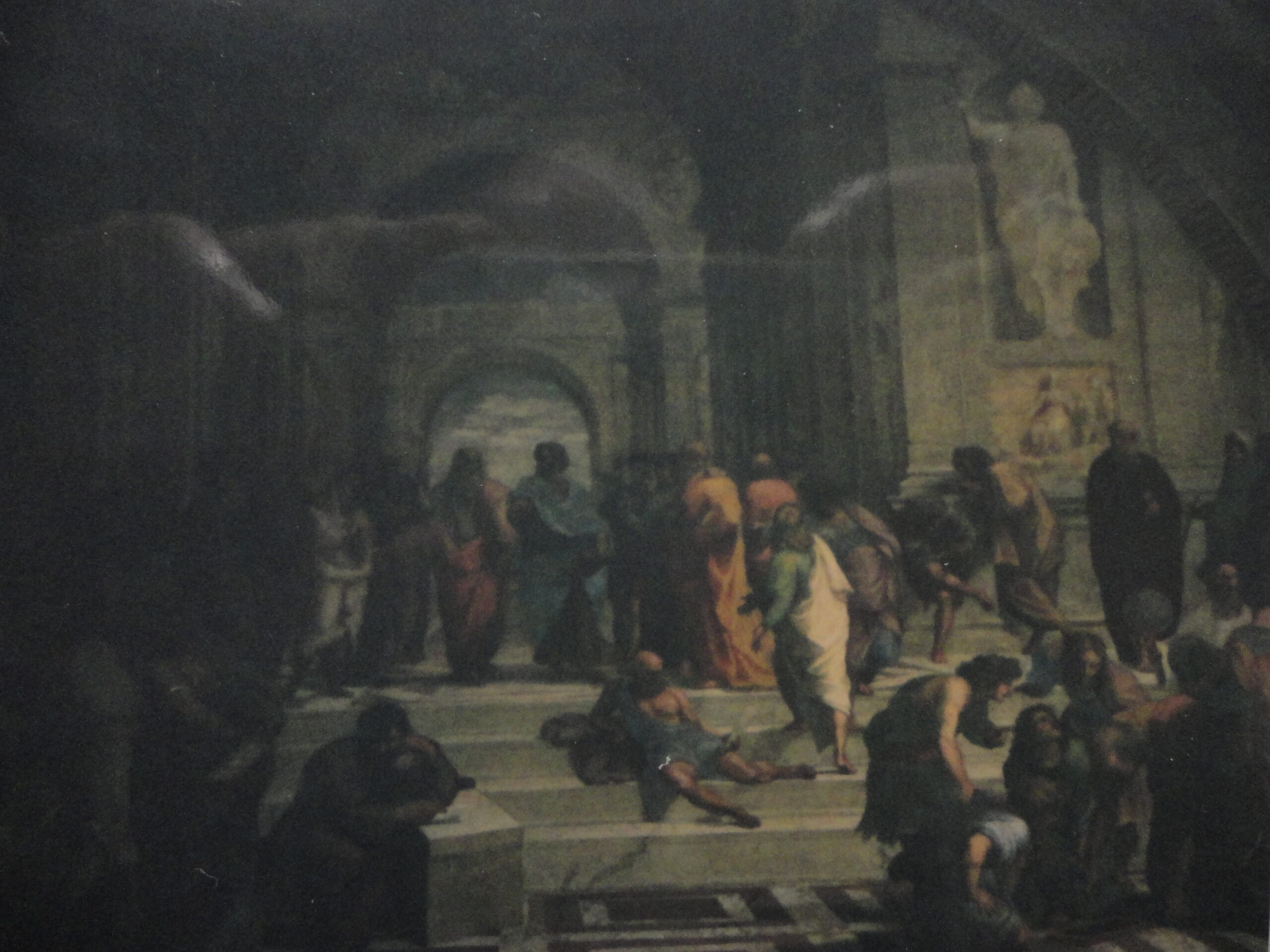

ときに、前述の、去る 昨年の11月19日(水)の「バチカン(ローマ)」のブログ の中段以降に、バチカン美術館 (Musei Vaticani)のことを記させて頂きましたが、振り返りと致しまして、その追加の写真を下に添付させて頂きます。海外では、フラッシュを焚かなければ、写真を撮影っていいとのことでした。バチカン美術館内であるので、これでも、カメラの露出を上げて撮影りました。前述のように、フラッシュを焚くことが出来ませんので、ギリギリの撮影で御座います。

「アテナイの学堂」

「アテナイの学堂(伊語: Scuola di Atene)」は、ルネサンス期・伊の、前述の画家ラファエロ・サンティ(伊語: Raffaello Santi)の最も有名な絵画の一つであります。中央の2人の内、左側に立っているのがプラトン(プラトーン)(自著である「ティマイオス」を持っています)であり、ラファエロが絵のモデル(英語:model)にしたと思われるラファエロと同時代の人物は、前述のレオナルド・ダ・ヴィンチ (伊語: Leonardo da Vinci)です。また、中央の2人の内、もう一方の右側に立っているのが前述のアリストテレス(アリストテレース)(自著である「ニコマコス倫理学」を持っています)であり、同様にラファエロが 絵のモデルにしたと思われるラファエロと同時代の人物は、前述のミケランジェロ・ブオナローティ(伊語: Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni)とも言われていますが、研究者の間で意見が食い違っていまして、前中央で 肘をついて座っているヘラクレイトス(ギリシア人の自然哲学者)のモデルが ミケランジェロとも言われています。更に、右隅の若い男のモデルが画家自身のラファエロです。因みに、このブログの上段で前述致しました、伊人である レオナルド、ミケランジェロ、そして、ラファエロは、御参考のために上記に氏名を記させて頂きましたように、名前で御座います。

前述の、去る 昨年の11月19日(水)の「バチカン(ローマ)」のブログ の中段に掲載させて頂きました「最後の審判」の壁画におきまして、中央のイエス・キリストの右下にいる バルトロマイがぶら下げている人間の抜け殻(人間の皮のように見えます)は、前述のミケランジェロ自身の自画像とされています。因みに、去る 昨年の12月13日(土)の「土・1」のブログ の上段やや下、そして、去る2月14日(土)の「絵本の影響」のブログ の中段やや上に記させて頂きましたように、以前、親戚のクリスチャンの方に確認致しましたら、キリスト(ギリシャ語)(メシア[ヘブライ語]・ヘブライ語では、キリストに対応する言葉としてメシアと呼ばれる、という意味です。)という称号が尊称となっているとのことで同意されましたので、イエス・キリストと記させて頂きました。

以上の「アテナイの学堂」の絵画、そして、「最後の審判」の壁画のように、画の中に画家自身の自画像を入れることがあります。

ところで、ヨハネス・ケプラー(独逸語:Johannes Kepler)(独逸の天文学者)の「ケプラーの法則」が発表されても、ガリレオは「すべての天体は完全な円を描いて運動する」と主張し続けました。因みに、「ケプラーの法則」の第1法則(楕円軌道の法則)では、惑星は、太陽を一つの焦点とする楕円軌道上を動くとされています。すなわち、惑星の軌道が円ではなく楕円であることと、太陽の位置は楕円の中心ではなく焦点の一つであることを述べています。もう片方の焦点には何もありません。

さて、軟禁された ガリレオは、科学の方法論を記した「新科学対話」(1638年)を書きます。ガリレオの著書は 伊では事実上発行出来なくなったので、この「新科学対話」は、ガリレオの原稿が何者かによって持ち出され、プロテスタント教国の蘭で勝手に印刷されたという設定で発行されたとのことです。この著書が、後世、前述の ニュートン や 去る 昨年の10月25日(土)の「右脳記憶とインスピレーション(inspiration)」のブログ の上段に記させて頂きましたアルベルト・アインシュタイン(独逸語: Albert Einstein)に影響を与えたとのことです。

ときに、軟禁されたガリレオは、R.A.(rheumatoid arthritis)(ネガティブ[negative]で御座いますし、お読み下さっている方々に影響を お与えすることの無いように、日本語で綴ることを控えさせて頂きましたが、以前 それではわからない と指摘を頂きましたので、日本語も併記させて頂きます。小さく記させて頂きます。関節リウマチのことで御座います)になります。因みに、去る3月26日(木)の「親の受診に付き添っていること・11(膠原内科医)」のブログ の膠原内科医(リウマチ科医)との話で登場した ルノワール(仏蘭西語:Renoir)(仏蘭西の印象派の画家)も、有名な話ですが、R.A.でした。

R.A.の治療法につきましての考察は、去る 昨年の10月9日(木) の「笑いと菜食療法❤菜食に導かれた過程❤小乗から 大乗へ」のブログ に記させて頂きました。

ところで、ピサでは、日本人に会いませんでした。ピサ滞在は半日で、夜行列車で、伊北部を経由して、去る 昨年の10月28日(火)の「スイス(海外のこと)」のブログ の下段に記させて頂きましたマッターホルン(独語: Matterhorn)(標高4,478m)に向かいました。

(義務教育の方々に 美しい日本語を 正しい読み方で 御覧頂こうと思いまして、当初から 振り仮名を付けております)

本日も、最後 迄 お読み頂き、誠にありがとうございます。唯々感謝。(^-^)